2025年7月1日《聊城日?qǐng)?bào)》1版

以非遺之名,賞兩河精粹夢(mèng)回千年;攜時(shí)代之韻,瞰聊城風(fēng)華古今相映。

兩條流淌著千年文脈的河流——黃河與大運(yùn)河,于魯西平原的聊城交匯相擁。這里,不僅是地理的交點(diǎn),更是文化交融的沃土,承載著中華民族生生不息的精神底蘊(yùn)。

6月27日—29日,“2025大運(yùn)河非遺旅游大會(huì)暨河和之契:黃河流域、大運(yùn)河沿線非遺交流展示周”在聊城成功舉辦。從傳統(tǒng)技藝到現(xiàn)代文創(chuàng)、從非遺體驗(yàn)到線上展示、從古老傳承到青春表達(dá)、從古城古韻到美食薈萃,在這場(chǎng)為期3天的活動(dòng)中,天南海北的嘉賓朋友、文旅行業(yè)專家匯聚聊城,以這座“兩河明珠”城市為窗口,共同欣賞我國(guó)非遺的魅力,見證大運(yùn)河非遺旅游大會(huì)暨河和之契文旅品牌的融“新”煥“彩”。

非遺新生:從“靜態(tài)陳列”到“活態(tài)傳承”

水上古城為畫布,非遺百態(tài)作丹青,歡聲笑語是流淌的樂章。

6月27日夜,聊城水上古城華燈璀璨,“2025大運(yùn)河非遺旅游大會(huì)暨河和之契:黃河流域、大運(yùn)河沿線非遺交流展示周”在萬眾矚目中盛大啟幕。

“好看、好吃、好聽、好玩、好用”的9個(gè)沉浸式非遺場(chǎng)景次第鋪陳,邀市民游客共赴一場(chǎng)非遺的奇妙之旅。

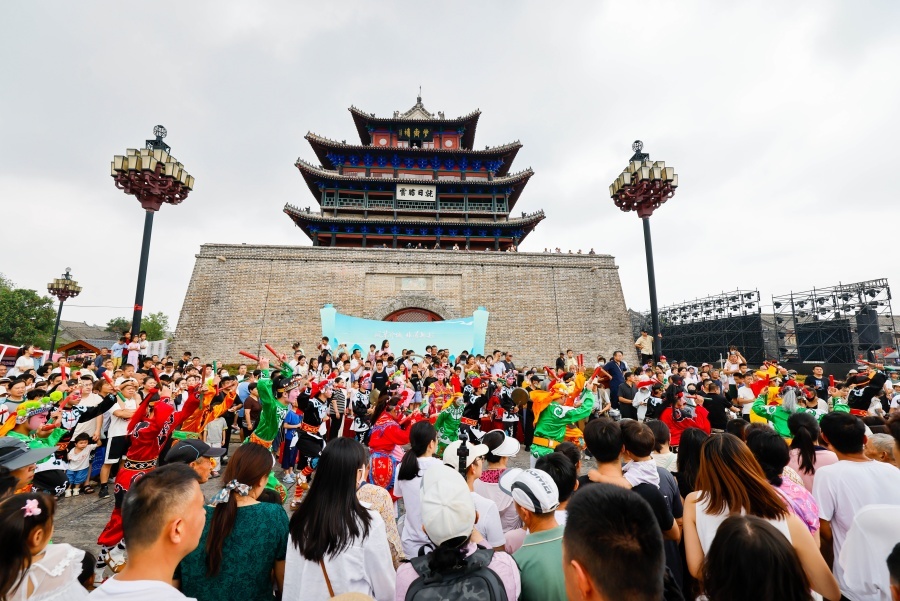

光岳樓前,額爾古納樂隊(duì)旋律悠揚(yáng),陜北秧歌鏗鏘起舞,這一刻,非遺的活力在千年地標(biāo)上噴薄而出;長(zhǎng)街宴上,百席同開,煎餅馃子的焦香與奶渣餅的醇厚交織升騰,“舌尖非遺”與古城夜色水乳交融;海源閣前,百名漢服童子齊誦經(jīng)典,游客們體驗(yàn)非遺制作……精彩紛呈的非遺表演、琳瑯滿目的非遺好物,彰顯了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的深厚底蘊(yùn)與時(shí)代魅力,讓游客們生出強(qiáng)烈的文化認(rèn)同感與自豪感,堅(jiān)定了守護(hù)與傳承這份寶貴遺產(chǎn)的信心。

“舉辦這次活動(dòng)的核心目的是:全方位、立體化地展示當(dāng)下非遺的真實(shí)面貌和發(fā)展活力,讓聊城人和來自各地的游客,都能近距離感受非遺的魅力。這不僅是文化的展示,更滿足了大家對(duì)美好生活的向往和追求。”聊城市文化和旅游局黨組書記、局長(zhǎng)周江濤表示,“希望通過這場(chǎng)沉浸式的非遺大集,讓大家深度體驗(yàn)、真心喜愛,最終把這份‘非遺的美好’帶回家,真正實(shí)現(xiàn)文化惠民、文化樂民。”

在“非遺親子游”沉浸式體驗(yàn)區(qū),孩子們圍坐在泰山皮影戲臺(tái)周圍,看得入迷。只聽鑼鼓聲起,抑揚(yáng)頓挫的唱腔中,幾個(gè)靈動(dòng)的皮影小人在幕布上騰挪跳躍,一場(chǎng)妙趣橫生、音影傳神的皮影戲精彩上演。

在東昌葫蘆雕刻攤前,來自白俄羅斯、已定居聊城的安娜體驗(yàn)了葫蘆雕刻技藝:“太迷人了,這門手藝賦予了葫蘆生命力和故事感,作為一個(gè)‘新聊城人’,我感受到了聊城的深厚的歷史文化,真是神奇又難忘的體驗(yàn)。”

文旅融合:從“非遺打卡”到“深度傳播”

“‘傳統(tǒng)’與‘年輕’,這兩個(gè)詞不是對(duì)立的。他們一定會(huì)在新的表達(dá)里,找到新的含義……”6月28日,山東非遺發(fā)展共創(chuàng)營(yíng),抖音短視頻創(chuàng)作者“小萬姑娘”李鳳分享了如何通過短視頻助力傳統(tǒng)手藝“活”起來。

這份洞見,源于生動(dòng)的實(shí)踐。今年5月,“小萬姑娘”鏡頭聚焦于邵陽布袋戲傳承人劉永安,沒有華麗的剪輯,卻引發(fā)了無數(shù)網(wǎng)友對(duì)布袋戲的關(guān)注,也讓邵陽布袋戲這門古老的藝術(shù)重新走進(jìn)大眾視野。

這正是新媒體賦予非遺的“點(diǎn)金術(shù)”——用最真實(shí)的鏡頭語言,喚醒沉睡的文化記憶。

這份力量,讓身處傳承一線的非遺守護(hù)者們感觸尤深。“網(wǎng)絡(luò)傳播對(duì)于非遺傳承發(fā)展有著強(qiáng)大的推動(dòng)力量,如何‘養(yǎng)活自己’,又讓手藝不失傳、讓匠心有尊嚴(yán),是當(dāng)前大部分非遺代表性項(xiàng)目面臨的現(xiàn)實(shí)問題。”共創(chuàng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng),非遺代表性傳承人馬國(guó)帥感慨萬分,“這次活動(dòng)為我們提供了一個(gè)可以相互借鑒交流的平臺(tái),尤其是在如何打造鮮明人設(shè)、講好非遺故事、拍攝視頻等方面,提供了極具啟發(fā)的‘他山之石’。”

這場(chǎng)以“共創(chuàng)”為名的思想盛宴,匯聚了澎湃的智慧激流與創(chuàng)新動(dòng)能。活動(dòng)不僅邀請(qǐng)了山東省內(nèi)31位非遺傳承人,更在全國(guó)范圍內(nèi)廣納賢才,集結(jié)了23組共42位深諳流量密碼與年輕人語境的抖音創(chuàng)作者,傳承者與傳播者,守藝人與創(chuàng)意人,濟(jì)濟(jì)一堂、圍爐共話。 他們以非遺為圓心,以傳播為半徑,為山東省乃至全國(guó)非遺的活化傳承、創(chuàng)新發(fā)展獻(xiàn)言獻(xiàn)策,激蕩出無數(shù)靈感的火花。

大會(huì)以其實(shí)踐昭示:非遺在當(dāng)代賡續(xù)的密碼藏在“深度傳播”的沃土中,唯有讓非遺真正融入現(xiàn)代傳播語境,成為大眾樂于參與、主動(dòng)分享、自發(fā)傳播的“活態(tài)文化”,才能在奔涌的數(shù)字浪潮中真正“活”出精彩、“火”向未來。

區(qū)域協(xié)同:從“各自為戰(zhàn)”到“流域共享”

6月27日開幕式現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)舞臺(tái)燈光亮起,一場(chǎng)跨越山河、打破地域藩籬的非遺對(duì)話,以最磅礴的姿態(tài)震撼上演——膠州秧歌的柔美靈動(dòng)、潮汕英歌舞的雄渾剛勁、臨清龍燈的磅礴蜿蜒與水城瑞獅的矯健威儀在同一方舞臺(tái)上交織共舞。

只見十?dāng)?shù)名壯士高舉巨龍,蜿蜒游弋,仿佛運(yùn)河之水化作靈物騰空而起,盡顯“運(yùn)河明珠”的磅礴氣勢(shì);來自東昌府的瑞獅靈動(dòng)矯健,或騰挪跳躍,或憨態(tài)嬉戲,舞動(dòng)著聊城這座江北水城的祥瑞之氣與蓬勃活力;膠東姑娘們則手持彩扇,身姿如柳,以“三彎九動(dòng)十八態(tài)”的獨(dú)特韻律,舞出齊魯大地的溫婉風(fēng)情與漁家生活的喜悅;而來自嶺南的英歌好漢們,面繪臉譜,槌擊如雷,騰挪跳躍間盡顯古儺遺風(fēng)與英雄氣概。

柔與剛,北與南,截然不同的舞步踏著相同的文化心跳,剛?cè)嵯酀?jì)的碰撞激蕩出超越地域的共鳴。這不僅是藝術(shù)的交融,更是黃河文明與海洋文化在運(yùn)河之畔的深情相擁,是“河和之契”主題最直觀、最動(dòng)人的注腳。臺(tái)下,來自全國(guó)各地的非遺傳承人、觀眾,無不被這“流域共舞”的磅礴氣象所震撼、所感動(dòng)——它昭示著:非遺的江河,唯有打破堤壩,方能匯成壯闊海洋。

這份交融的魅力,不僅停留在舞臺(tái)的藝術(shù)感染力上,更迅速轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)熱度。在大會(huì)的非遺市集上,來自膠東地區(qū)的王哥莊大饅頭被搶購(gòu)一空,生動(dòng)展現(xiàn)了文化認(rèn)同如何有效轉(zhuǎn)化為消費(fèi)動(dòng)力。

“在傳承中創(chuàng)新,是膠州秧歌永葆活力的關(guān)鍵。”膠州市文化館館長(zhǎng)范立恩說,“非遺是文明交融的產(chǎn)物,他們之間也是需要不斷切磋交流,融合互補(bǔ),才能共同發(fā)展。”王哥莊大饅頭的熱銷,正是這種融合創(chuàng)新贏得市場(chǎng)認(rèn)可的一個(gè)縮影。

協(xié)同方能致遠(yuǎn),共治乃成其大。本次大會(huì)暨展示周,正是以這種宏闊的視野,構(gòu)筑起跨省域、高規(guī)格的非遺交流協(xié)作平臺(tái),將“流域共治”的理念從愿景推向?qū)嵺`。它不僅探討保護(hù)傳承之道,也致力于打通非遺從文化價(jià)值到市場(chǎng)價(jià)值的轉(zhuǎn)化路徑,讓傳承人得實(shí)惠,讓消費(fèi)者享文化。

非遺的保護(hù)、傳承與活化,需要超越一城一地的思維,打破行政區(qū)劃的壁壘,在文化認(rèn)同的基石上,建立跨區(qū)域的系統(tǒng)性協(xié)作機(jī)制。唯有如此,方能整合黃河、大運(yùn)河沿線如繁星般璀璨的非遺資源,形成合力,共同守護(hù)好、傳承好、利用好、轉(zhuǎn)化好這兩條維系中華民族根與魂的文化命脈所承載的永恒遺產(chǎn)。

以“活態(tài)傳承”激活非遺的生命基因,以“深度傳播”打通文旅的破圈路徑,以“流域共享”凝聚保護(hù)的磅礴偉力——這正是中國(guó)非遺走向創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展的必由之路。

借得東風(fēng)再揚(yáng)帆。聊城也將以此次活動(dòng)為契機(jī),持續(xù)發(fā)力,讓非遺可觀、可觸、可感、可知,誠(chéng)邀廣大游客來聊城、品非遺、購(gòu)好物、讀中國(guó)。

文/記者 婁小皓 劉男 圖/資料圖

2025-08-04 10:23:41

2025-08-04 10:23:08

2025-08-04 10:22:43

2025-02-13 10:19:29

2025-01-03 09:12:18

2025-01-03 09:11:38

聊城新聞網(wǎng) 2006-2025 版權(quán)所有 聊城市新聞傳媒中心/聊城市政府新聞辦公室 聯(lián)合主辦

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證編號(hào):37120240004 魯ICP備09083931號(hào) ![]() 魯公網(wǎng)安備 37150202000134號(hào)

魯公網(wǎng)安備 37150202000134號(hào)

信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證編號(hào):115330086 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(魯)字第720號(hào)

本網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:18663509279 舉報(bào)郵箱:liufei@lcxw.cn