□ 本報記者 劉江波 張忠德

黃海之濱,琴島潮升。

今年是“十四五”規劃的收官之年,也是“十五五”規劃謀篇布局之年。過去五年,青島這座青春之島,接續奮斗,砥礪前行,以改革創新之姿,交出了一份沉甸甸的答卷——

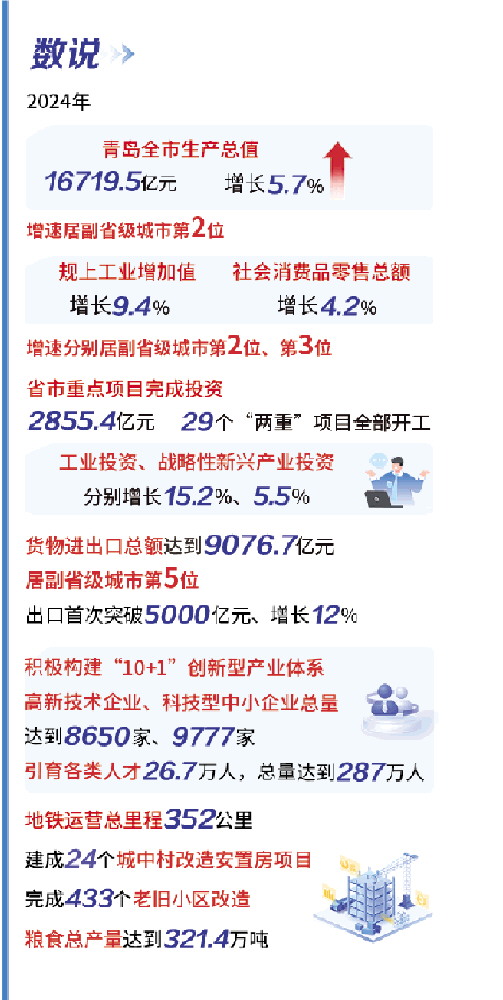

2024年,青島全市生產總值達到16719.5億元,增長5.7%;省市重點項目完成投資2855.4億元,29個“兩重”項目全部開工;工業投資、戰略性新興產業投資分別增長15.2%、5.5%;貨物進出口總額達到9076.7億元,出口首次突破5000億元。膠東國際機場轉場運營,港口貨物、集裝箱吞吐量穩居全球第4位、第5位,全球航運中心城市綜合實力排名升至第13位……

青島始終牢記“國之大者”,堅定扛牢“走在前、挑大梁”使命擔當,從上合示范區的全面起勢,到青島自貿片區的制度創新;從深度融入共建“一帶一路”,打造“東西雙向互濟、陸海內外聯動”的開放樞紐,到勇擔海洋強國支點、黃河流域生態保護和高質量發展出海門戶的重任……一項項國之重任,為青島的發展指明了方向,也賦予了這座城市更大的責任和機遇。

使命在心,責任在肩。以上合示范區為平臺,國際物流、現代貿易、雙向投資合作、商旅文交流“四個中心”拔節生長,一條橫貫歐亞、聯通陸海的新通道愈發暢通;在青島自貿片區,一項項制度創新成果從這里誕生并復制推廣,改革的“試驗田”成長為開放的“新高地”;在碧波萬頃的海洋之上,青島海洋經濟生產總值持續領跑,海洋科技創新“國之重器”頻頻亮相,現代化國際大都市建設步履鏗鏘。

“從0到1到100” 科技創新引領“走在前”

全固態電池因其高安全性、高能量密度被全球業界寄予厚望。位于青島市嶗山區的中科深藍匯澤(青島)有限責任公司,依托中國科學院青島生物能源與過程研究所崔光磊研究員團隊的多年深耕,成功突破多項技術瓶頸。

“近年來,我們持續致力于開發基于聚合物基固態電解質的高能量密度深海電池。”崔光磊表示,“去年在某海域進行的項目主要針對水下裝備智能化的緊迫需求,成功構建了一個能夠提供2000度電能的系統,確保其在水下連續運行6個月以上。為了促進技術的轉化應用,我們成立了中科深藍匯澤。”

該公司建成了國內首條規模化的聚合物全固態電池生產線,其研發的65Ah固態電池能量密度已達320Wh/kg,支持3C充電、5C持續高倍率全程放電,并通過了嚴苛的熱蔓延測試,可靠性得到驗證。同時聚力建設國內首條1GWh聚合物固態電池生產線,計劃到2027年建成0.5GWh青島生產基地。

在全固態電池研發領域的異軍突起,是青島市加強關鍵核心技術攻關的縮影。

“十四五”期間,青島每年支持百余項關鍵技術攻關及產業示范項目:承擔科技部“氫進萬家”科技示范工程,推進實施“國芯萬屏”、“虛擬現實”、星海互聯、鈣鈦礦太陽能電池、智慧港口等省科技示范工程。

青島的全球首位度也不斷提升,全球首艘10萬噸級大型養殖工船成功交付,推出全球首款8K全色激光電視產品,全球首次實現鐵系梳枝丁戊橡膠材料規模化生產,推出時速450公里全球最快高鐵列車,世界首套時速600公里高速磁浮交通系統成功下線……

多項“從0到1”的突破,得益于高能級創新平臺的聚集。國家高速列車技術創新中心、國家高端智能化家用電器創新中心、國家虛擬現實創新中心(青島)等一批“國字號”創新平臺扎根青島,開出創新之花;北方地區唯一的新型研究型大學——康復大學建成招生,“中國康灣”建設正式啟程;全國重點實驗室總數達到16家,其中牽頭10家、居全省首位。

創新之花關鍵在于結出產業之果。“十四五”期間,青島市持續暢通科技成果轉化渠道,推動科技創新和產業創新深度融合,實現“從1到100”的產業化突破。

企業是創新的主體,青島市聚焦中小企業創新需求,全國首創“云端研發”模式,通過大數據平臺、工業互聯網等方式集聚各類創新要素,暢通產學研渠道。

2024年,已注冊“云上研發中心”企業超過8300家,規模以上工業企業研發機構覆蓋率持續提升、達到93%以上。入庫國家科技型中小企業達到9776家,占全省1/5;高新技術企業達到8683家,占全省1/4。

在世界知識產權組織發布的《全球創新指數》百強科技集群榜單上,青島實現了“五連跳”,由2019年全球第80位躍升至2024年全球第20位、全國第8位,成為近5年國內位次躍升最快的城市。

集群化突破 打造“10+1”創新型產業體系

當清晨的第一縷陽光灑向即墨的遼闊海域,一片“漂浮”在藍色波濤上的光伏矩陣便開始蘇醒——光伏板在海風輕撫下折射出粼粼波光,98基鐵塔架起的33公里輸電線路如同銀色紐帶,將清潔電力源源不斷地輸送至沿岸千家萬戶。自5月30日并網發電以來,截至9月份,項目累計發電量已突破908.52萬度,可滿足約1萬戶家庭整個夏季的用電需求,相當于減少了9400噸二氧化碳排放。

“未來,這片海域將實現‘上可發電、下可養魚’的雙重價值,光伏的樁基在海水中自然成為人工魚礁,吸引貝類、藻類附著生長,逐漸形成一個多物種共存、食物鏈互補的微型生態系統。”中電建青島即墨海上光伏項目執行經理廖臻彥介紹。

在科技創新空前密集活躍的加持下,青島提出加快推進“10+1”創新型產業體系建設:優先發展2個先導產業、突破發展5個新興產業、提質發展3個優勢產業、超前發展1批未來產業……青島努力“卡位”產業新賽道,集聚產業新集群,崛起產業新增量。

350臺AI機器人同時作業,可快速切換生產不同車型;1分鐘下線一臺定制整車……奇瑞青島基地高效智造、高速增長的背后,是青島圍繞一汽解放、一汽-大眾、奇瑞汽車等整車項目形成的智能網聯新能源汽車產業集群——僅奇瑞青島基地所在的即墨區就已集聚各類汽車零部件企業400余家。

智能網聯新能源汽車和生命健康、低空經濟、綠色能源、智能裝備是青島突破發展的五大新興產業。持續做大產業規模,讓新興產業成為城市新增長極,集群化突破是關鍵一步。

中國55%的高鐵動車、20%的城軌地鐵產自青島——軌道交通裝備是青島獲批的首個國家級先進制造業集群。依托國家高速列車技術創新中心這一青島軌道交通裝備科技創新的策源地,青島正在努力搶占核心技術制高點,讓越來越多的青島標準成為中國標準乃至世界標準。

建成全球最大三坐標測量機生產基地,工業測控、電子測量、環境監測、海洋觀測等處于國內領先位置——作為新晉“國家級先進制造業集群”的青島儀器儀表集群具備新興產業爆發需要的高成長潛質,擁有規模以上企業250多家、科技型企業1000余家,產業營業收入連續兩年保持超過17%的高速增長。

著眼未來,搶占新賽道,青島提出建設未來產業先導區,探索“產業園區+創新孵化器+產業基金+產業聯盟”推進模式。

逐夢深藍 建設引領型現代海洋城市

10月16日,在山東港口青島港大港6號碼頭,伴隨著汽笛聲響,滿載輕工產品、紡織品等貨物的“山港日照”輪啟航,標志著“青島—濟州”集裝箱航線正式開通。這是韓國濟州歷史上首條國際集裝箱定期班輪航線,將采用每周一班的“海上巴士”運營模式,實現青島至濟州直達。

“以往濟州的進出口貨物主要經釜山或仁川中轉,到青島全程耗時要5至14天,不僅時間長,中轉環節也推高了物流成本與貨損風險。”山東遠洋海運集團半島速航事業部總經理邊韜介紹,新航線開通后,采用周班穩定運營,航程大幅縮短至36小時,尤其適合生鮮、快消品等行業,有效降低了企業綜合物流成本。

海洋是青島的最大特色,也是最大優勢。青島將海洋發展工作擺在經濟社會發展全局更加突出的位置謀劃推進,全力推動引領型現代海洋城市建設。

日前發布的《全球海洋城市競爭力指數報告(2025)》顯示,青島在全球60個海洋城市中居第16位。其中,涉海論文發表數量排名,青島以2202篇的絕對優勢高居榜首,占60個城市總量(23333篇)的近十分之一;青島擁有全國近三分之一的涉海兩院院士,人數位居全國第一……青島正成為高水平海洋科創的主要“策源地”。

2022年8月,嶗山實驗室掛牌,加快規范化運行,這也是我國海洋領域唯一的國家實驗室。作為海洋領域的“國家隊”,嶗山實驗室不僅承擔著推動海洋科技高水平自立自強等國家重大戰略任務,還是有效集聚和配置創新資源、培養和引進高層次創新人才、產出前沿成果的有力載體。

圍繞創新鏈布局產業鏈,青島市明確“4+4+2”產業發展方向,因地制宜培育和發展海洋領域新質生產力。

在明月海藻集團展廳,一根海藻幻化成上百種產品:從手術止血紗布到生物刺激素,從膳食纖維到化妝品原料。“我們突破海藻多糖定向提取技術,產品附加值提升百倍。”青島明月海藻集團基礎原料研發總監申培麗介紹。

2024年,青島海洋生產總值增長7.5%左右。港口貨物、集裝箱吞吐量分別達到7.1億噸、3087萬標箱,穩居全球第4位、第5位。

開放是海洋的天然屬性。“十四五”期間,青島在高水平對外開放上走在前列。上合示范區“四個中心”帶動力、影響力持續提升,上合組織經貿學院實體化運作;山東自貿試驗區青島片區海洋經濟政策集成改革落地,中歐班列集結中心、空港綜合保稅區獲批,累計開行中歐班列超4000列。

經濟的發展持續增進民生福祉,民生答卷既有厚度又有溫度。近年來,青島市民生投入占財政支出比重穩定在70%以上。2024年,青島市城鎮新增就業37.1萬人,扶持創業4.5萬人,新設城鄉公益性崗位1.6萬個。新建、改擴建中小學和幼兒園74所。13.7萬名困難群眾全部被納入基本醫保。完成1.8萬戶困難老年人家庭適老化改造。新增嬰幼兒托位6140個。為困難群眾發放救助金11.9億元。建設籌集保障性租賃住房1.5萬套(間)、配售型保障性住房6000套,發放公租房租賃補貼1.3萬戶。

從關鍵技術攻堅的“一子落”,到現代產業體系的“滿盤活”;從傳統優勢產業的“老樹新花”,到未來新興賽道的“蓄勢待發”,青島以創新為楫,憑借扎實的產業底蘊、澎湃的科創動能和向海圖強的戰略定力,不僅在國內城市競爭中構筑起獨特優勢,更在全球創新鏈與產業鏈中積極謀求更重要的位置。一場以科技創新為引領的深刻變革,正在黃海之濱全面展開,驅動著這座城市向更高能級躍遷。

聊城新聞網 2006-2025 版權所有 聊城市新聞傳媒中心/聊城市政府新聞辦公室 聯合主辦

互聯網新聞信息服務許可證編號:37120240004 魯ICP備09083931號 ![]() 魯公網安備 37150202000134號

魯公網安備 37150202000134號

信息網絡傳播視聽節目許可證編號:115330086 廣播電視節目制作經營許可證(魯)字第720號

本網違法和不良信息舉報電話:18663509279 舉報郵箱:liufei@lcxw.cn